E il mio maestro m'insegnò com'è difficile recensire un buon libro. Blog dedicato alle menti aperte e a quelle chiuse che vorrebbero aprirsi. Recensioni, interviste, video recensioni, riflessioni a tutto tondo. A cura di GIULIA CIARAPICA, blogger, critica letteraria, presentatrice di eventi culturali.

giovedì 31 luglio 2014

Parmigiana e altri dolorosi condimenti - di Giulia Ciarapica

L'immenso edificio del ricordo. La "Recherche" di Proust oggi e domani - Gli incontri del Futura Festival

mercoledì 30 luglio 2014

Massimo Fini e Oriana Fallaci: il ricordo di un carattere dolcemente "impossibile"

Pur non condividendo interamente le posizioni espresse nell'intervista (soprattutto quelle dell'intervistatore), riporto qui di seguito il ricordo di Massimi Fini riguardo Oriana Fallaci (l'intervista è riportata integralmente su www.cristianolovatelliravarinonews.com). Massimo Fini contribuisce al ricordo della giornalista toscana, regalandoci un ritratto di Oriana che, ad ogni modo, ben coincide col suo carattere "impossibile". Rimane comunque il fatto che la Fallaci sia stata, e sempre resterà, una delle voci più esilaranti e geniali del giornalismo italiano.

Domanda: Parlando di chi è riuscito a non scomparire ma è diventato mito, mi ha colpito scoprire in certe sue foto giovanili vedere quanto la Fallaci fosse avvenente e sexy (meno affascinanti gli ambienti vorrei-ma-non-posso delle sue case). Un discorso sul giornalismo italiano non può non partire da lei.

Risposta: “Io l’ho conosciuta e frequentata non più giovanissima, sui quaranta. Era una donna già profondamente segnata dal tempo, però ancora molto affascinante. Io arrivavo all’Europeo dall’Avanti, per me era come traslocare in un mito, tutti questi colleghi che hanno coraggiosamente girato il mondo. Mi dicevo: sarà come assidersi alla tavola rotonda. Invece con mio sbigottimento mi resi conto che l’unica cosa che amavano - o di cui amavano parlare - erano i migliori alberghi, i migliori ristoranti, e le migliori…puttane.”

D: E la Fallaci?

R: “Ecco, con la Fallaci quando andavi a pranzo - allora stava con Panagulis e forse umanamente fu il suo periodo migliore - non avevi bisogno della CNN, tanto era multiforme e catturante l’universo di cose di cui ti parlava..”

D: Infatti qualcuno ha detto che come affabulatrice era quasi meglio che come scrittrice. Poi però ti chiese di scrivere la sua biografia per i lettori che la reclamavano e tu sfornasti un tale capolavoro che lei si ingelosì e ruppe i rapporti con il pretesto di una…virgola.

R: “No, non era gelosia, era una forma di perfezionismo..”

D: Maniacale.

R: “Una forma di perfezionismo. "Il tuo pezzo è bellissimo" mi disse "ma questa virgola fuori posto lo rovina, io la estrarrei come un bisturi estrae un tumore da un corpo perfetto"….Beh, insomma, su un qualcosa di delicatissimo come scrivere all’Oriana la sua vita non le andò bene una virgola.

Lo considerai un complimento immenso.”

D: E a parlarle intimamente?

R: “A parlarle confidenzialmente era un continuo fuoco d’artificio, direi meglio uno scoppio nucleare di aneddoti, ritratti fulminanti, urlacci, intuizioni scorticanti….

D: Come dicevo prima, ancor meglio come affabulatrice che come scrittrice.

R: “Penso che a dirglielo uno avrebbe rischiato la pelle. Non a caso lei parlava di Santa Carta Scritta.

Il testo è tutto, il testo è il Vangelo. Avemmo un bellissimo periodo. Prima che impazzisse.”

D: So che a venire querelata si atteggiava a lesa maestà alla Regina, a Santa Giovanna d’Arco mandata al rogo. Poi però era lei la prima a querelare mezzo pianeta. Persino te, l’ex biografo amico, per un ritratto che le facesti, anche quello bellissimo. Ma non apologetico.

R: “ Ma infatti. Evidentemente ormai non era più in grado di sopportare neanche un alito di vento.

Il mio in realtà era un ritratto dolce, in fondo affettuoso, anche se chiunque di noi non può - oltre le luci - non presentare qualche ombra. È chiaro che non potei non alludere, ad esempio, al suo carattere infernale. Mi fece quasi pena.”

D: Perché?

R: “ Perché in modo artigianale si scrisse lei stessa nella querela la memoria difensiva d’accusa..”

D: Sarà stata una requisitoria terribile.

R: “No perché ormai - povera Orianina- non c’era più, scordava le cose, si dava la zappa sui piedi. Se non fosse morta il processo l’avrei vinto a mani basse. Avrei scritto un libricino, magari un po’ perfido, intitolato "Massimo adversus Oriana", con le esilaranti testimonianze dei testimoni o il grottesco di una udienza rimandata ad anni a venire con l’ Orianina, ormai ridotta al lumicino..”

{...}

D: Ma è vero, tornando alla Fallaci, - il mito è stato talmente incensato che possiamo con affetto soffermarci anche su qualche umana debolezza - che l’Oriana ogni volta che telefonava, ad esempio a Feltri, faceva finta cadesse la linea per farsi ritelefonare e non appesantire la bolletta ?

R: “È verissimo. Sai, era toscana. Non tutti, ma c’è una genìa di toscani avari marci, attaccati allo spillo. Mi diceva Davide Lajolo che quando andava a cena con Curzio Malaparte, che io considero il più grande di tutti…”

D: Concordo. È giornalismo che pur essendo preciso e cronachistico si elèva ad altissima letteratura….

R: “…il conto, con mosse quasi da prestigiatore, a poco a poco Malaparte lo avvicinava al suo piatto dimodochè al povero Lajolo toccava pagare ogni volta. Ma il dato più sconvolgente non è l’ avarizia ,ma la solitudine della Fallaci. Mi chiedo quanto dovesse sentirsi sola per ridursi a telefonare spesso a Vittorio Feltri. “

D: C’è di peggio. Telefonava spesso a Castelli.

R: “Il giudice Caselli?”

D: Eh magari, no l’ex Ministro leghista di Giustizia Roberto Castelli…telefonava a Castelli spessissimo per avere aggiornamenti giuridici sull’islam… con tutto il rispetto, come fonte non mi sembra il massimo..ma la cosa interessante è che gli faceva giurare per iscritto di non rivelare queste sue telefonate! Il mito, alla costruzione del proprio la Fallaci si dedicò fino all’ultimo respiro, non si fa mai vivo.

R: “Finì sola ,solissima, povera Orianina. A proposito di mito penso lo fossero in parte anche le sue osannate interviste politiche - fatte per illuminare più sé che chi intervistava. Io gli ho sempre preferite le prime, quelle agli attori, alla gente di spettacolo.”

D: Ne ricordo una prodigiosa a Pietro Germi, in cui va avanti, e in modo avvincente, per cinque cartelle, solo descrivendo come il regista si rifiutava di rispondere al telefono o di aprire la porta.

In quanto alle altre…giù il cappello ovviamente, ci inginocchiamo, sono nella Storia. Però...però La sua manipolazione - non voglio dire falsificazione -, il suo espediente - non voglio trucchetto -, molti elementi fanno pensare consistesse nell’essere testuale nelle risposte, ma autocelebrativa nelle domande. Insomma, un conto è dire:”Signor Presidente qualcuno ipotizza lei sia duro con l’opposizione", un altro è sbobinare la domanda teatralizzandola in:"Come fa un lurido orrendo sporco dittatore come lei a tenersi l’anima in pace con le galere gonfie di cadaveri ??!”. Nessuno dei testimoni dell’intervista a Khomeini vide il famoso schador rabbiosamente gettato via e nessuno dei testimoni dell’intervista a Kissinger persino ricorda la famosa frase del Cowboy che solitario spiana al popolo la democrazia….a chi smentiva, soprattutto ripeto il tono delle sue domande più che l’intervista ,(in America non a caso c’era chi la chiamava “Oriana the Fallacy””Oriana l’Inganno”) lei dava del farabutto, del mascalzone, del cagasotto, del senza palle, fors’anche del microfallico. Eppure le sarebbe bastato chiosare:”Signori alla Boston University, come tutti sanno, sono conservati sotto vuoto come reliquie i nastri delle mie interviste. Andateveli a risentire, teste di cazzo.” Ma, curiosamente, non lo fece mai. A maggior ragione però giù il cappello alla grande scrittrice.

R: “ Nelle interviste però, non certo nei romanzi. Purtroppo lei fraintese sciaguratamente un consiglio di Curzio Malaparte che aveva intuito il suo talento e che la esortò :”Orianina ricordati che un vero giornalista per essere tale scrive anche dei libri“, ma lui intendeva libri di saggistica non, certo romanzi. Lo stile della Fallaci, in effetti spesso folgorante nelle interviste, nei romanzi diventa stucchevole, melenso…il giornalista non è portato a essere uno scrittore, sono due stili che si elidono.”

D: Tranne clamorose eccezioni come Dos Passos ed Hemingway

R: “Eccezioni appunto.. e poi di scrittori che in fondo hanno forzato il proprio stile per diventare giornalisti. Da noi l’esempio maggiore rimane Dino Buzzati."

"Spirto guerrier ch'entro mi rugge" - una pagina Facebook dedicata alla Cultura

martedì 29 luglio 2014

Indro Montanelli e il ricordo di Massimo Fini

L'ascensore - di Giulia Ciarapica . Istantanee con andamento lento e tumultuoso

lunedì 28 luglio 2014

I disegni della stanchezza su carta straccia, di Giulia Ciarapica - Racconti brevi per lunghe dissertazioni

sabato 26 luglio 2014

Futura Festival - Di Paolo e De Stefano per Montanelli e Fallaci

giovedì 24 luglio 2014

L'isola di Elsa Morante - cuore a cuore

mercoledì 23 luglio 2014

Oriana Fallaci vs Imam Khomeini: scontro fra titani. Chi l'ha dura la vince.

martedì 22 luglio 2014

Fallaci vs Kissinger: scontro fra una grande donna e un piccolo uomo

Ricordare Indro Montanelli con un click

lunedì 21 luglio 2014

"Adolphe", ovvero Della libertà malata.

venerdì 18 luglio 2014

Giorgio De Rienzo: il dolore di amare

Il racconto tragico e sofferto di una vita intera in lotta con la depressione. Giorgio De Rienzo ci dà un affascinante quanto doloroso saggio di cosa significhi affiancare la persona amata durante il periodo della depressione, e della sua inevitabile vittoria.

Per leggere la mia recensione vai su www.sololibri.net all'indirizzo: http://www.sololibri.net/Il-dolore-di-amare-Un-intera-vita.html

giovedì 17 luglio 2014

Landolfi : un genio a margine

lunedì 14 luglio 2014

Per chi ricorda Indro Montanelli. {risposta all'articolo di Paolo Di Paolo sulla necessità di non dimenticare}

domenica 13 luglio 2014

Il tempo anestetico di Chiara Gamberale - Per dieci minuti

Questo è ciò che fa Chiara Gamberale nel suo libro "Per dieci minuti": gioca. Gioca mentre vive. O vive mentre gioca, forse. Sta di fatto che accetta di portare a termine il Gioco dei dieci minuti, consigliatole dall'analista. Perché "il gioco è una cosa seria".

Con grande freschezza e originalità, con l'amarezza e la rabbia di chi crede di avercela messa tutta, - e invece manca sempre qualcosa - con l'allegria e l'ironia di chi ha capito che vivere non è guardare il mondo attraverso lo specchio deformante dell'assuefazione amorosa, con la consapevolezza di non avere quella consapevolezza che una Donna dovrebbe possedere a trentacinque anni più che suonati, e, proprio grazie a ciò, attuando un inconscio atto di coraggio che le permette di uscire da Egoland - che poi diverrà magicamente (neanche troppo magicamente) egoland - per recarsi nella pescheria in fondo alla via ed ordinare un misto mare ed un'orata, - in previsione di una Vigilia di Natale sui generis- alla fine, Chiara, sguscia dalla condizione "sottovuoto". E si immerge nella fase: Primo scaffale in alto a destra.

Il resoconto del diario che Chiara tiene per un anno diventa, in realtà, il diario di tutti coloro che lo leggono. In ogni pagina, dietro ogni azione, anche e soprattutto dietro l'impresa più anomala, assurda, improbabile, c'è ognuno di noi. È come se tra le righe del testo spuntassero tanti piccoli e puntuali ritratti del genere umano, e questo grazie alla non comune abilità della giovane scrittrice di palesare, con naturalezza e vivacità, i lati oscuri e i pensieri più inquietanti che albergano in lei, in noi. L'angoscia, la malinconica amarezza, il vuoto assordante che ci pervadono quando la persona che amiamo ci abbandona, dopo 18 anni di matrimonio, per via telefonica, dall'altro capo dell'Europa; lo stordimento e la rabbia che proviamo quando, di punto in bianco, il nostro lavoro viene affidato a qualcun altro - di cui non abbiamo la benché minima stima -; lo sconforto che ci assale quando siamo costretti ad abbandonare il luogo dell'infanzia e del cuore, quello in cui siamo cresciuti e in cui abbiamo maturato la certezza che alla fine tutto andrà sempre per il verso giusto, che ci saranno sempre questioni che mamma e papà risolveranno per noi, che non importa quale cosa terribile sia accaduta nell'arco della giornata, tanto alla fine si rientra sempre a Casa, rifugio per anime fragili.

Tutto questo, di colpo, può venire meno. Svanire. Evaporare. E si piomba nella realtà, quella triste, quella che hai sempre evitato, quella che non hai mai creduto potesse essere, in fin dei conti, così reale, perché la tua vita era fatta della stessa bellezza di cui sono fatti i sogni.

Capita anche questo, nella vita di Chiara come nelle migliori vite. A quel punto, allora, si inizia a giocare, ed è proprio in quei dieci lunghissimi o brevissimi minuti che, ogni dì per 30 dì, avviene la favolosa trasformazione che porta alla palingenesi. Fare tutto ciò che mai, e dico mai, avreste pensato di fare prima: che sia camminare all'indietro, fare dei pancakes, imparare a guidare, poco importa. Condizione necessaria e sufficiente è buttarsi. Soprattutto in cose che credete siano le più lontane da voi, le meno quotate, quelle che fino ad oggi avete considerato stupide, improponibili o, perché no?, volgari. Rischiare, in poco tempo, di ottenere quel che avete perso di vista: voi stessi.

Se alla fine del mese avrete capito che non serve costruire un perno attorno a cui ruoterebbe ipoteticamente la vostra esistenza, ma è la Vita stessa ad essere perno e ruota insieme, allora sì, l'esperimento sarà davvero riuscito. Buona fortuna.

"Non ho più un amore. Non ho più una cosa che sento davvero mia, non ho più un lavoro che mi piaceva. Non un perno: ecco. Ma la vita che gira attorno a questo perno che non c'è, forse, non è poi così male."

I viaggi a sè stanti - Ogni viaggio è un romanzo. Paolo Di Paolo e le interviste

Paolo di Paolo, attraverso le interviste fatte, tra gli altri, a Melania Mazzucco, Dacia Maraini, Chiara Gamberale, Antonio Tabucchi, è riuscito a trasmettere al lettore un messaggio fondamentale e mai scontato: quale cosa straordinaria possano essere i libri, che fanno vedere posti in cui agli uomini succedono cose meravigliose. Ed è così che "la testa parte", inizia un viaggio, un percorso, che il più delle volte si scopre essere un percorso esistenziale. Gli occhi abbracciano "prospettive fino a quel momento inedite", fotografano immagini che nessuna reflex al mondo sarà mai capace di catturare. E' così, che poi, come sostiene Camilleri, iniziano le domande. Che altro non sono che il motore dell'Universo.

Mandami tanta vita: Paolo Di Paolo e il Gobetti del 2014

La scelta del personaggio di Piero ha un significato ben preciso ai fini dello sviluppo di questo romanzo appassionato e commosso sul "rischio di essere giovani". Ciò che più colpisce è la fatica, e forse anche lo strazio, se di strazio si può parlare, di mettere insieme un progetto intellettuale, come quello che aveva Gobetti, e i sentimenti: se Di Paolo è stato spinto ad iniziare questo viaggio letterario accompagnato da Piero, è proprio perché ha letto alcune lettere d'amore di Gobetti alla moglie. Ciò che affascina e che inquieta al tempo stesso è indagare lo spazio in cui i sentimenti entrano, quegli stessi sentimenti che Gobetti voleva governare, voleva domare e tenere sotto controllo, perché impediscono inevitabilmente la realizzazione dei progetti, soprattutto se si ha un tempo prestabilito. Se, come emerge anche dal libro su Montanelli - "Tutte le speranze" - Di Paolo è sempre interessato ad andare alla ricerca dell'Uomo più che del giornalista o del politico, scovando le missive più lontane dal personaggio pubblico e concentrandosi su quelle che invece riguardano la sfera dell'intimità, la sfera in cui i sentimenti vengono stanati e gli Uomini, anche quelli più grandi, tornano ad essere semplicemente esseri umani, con Gobetti accade la stessa cosa: lo scrittore romano vuole cercare di vedere in che modo Piero domina il regno degli affetti, e ciò è possibile grazie alle lettere che si scambiano lui e la moglie Ada.

Ma Piero è anche il Gobetti che tenta, per usare un'espressione del professor Nigro, di "maturare un altro mondo", proprio come tentano di fare quasi tutti i giovani, senza però poi avere l'opportunità di verificarne gli esiti, suo malgrado. Di fatti Piero era ignaro del fatto che sarebbe morto così prematuramente e dunque, all'interno del suo percorso, stava maturando questo "altro mondo" all'interno del mondo ingrato in cui era costretto a vivere. Piero si accorge con puntuale perspicacia che il rischio della sua epoca sarebbe stato tradire la politica, nonostante lui stesso, come ci ricorda Di Paolo, fu colui che all'acerba età di diciassette anni spese delle forti critiche contro la classe giolittiana, definita come corrotta e incapace, ma che, anni dopo per l'appunto, si corresse sostenendo che bisognava "Restare politici nel tramonto della politica".

Dall'altra parte rimane invece un insoluto Moraldo, annaspante e indeciso, il giovane coetaneo di Piero che, a differenza sua, non riesce a prendere una posizione. Facendo attenzione però a non definire Moraldo come inetto. Moraldo si schiera piuttosto nel girone degli incerti, dei confusi, appartiene, per utilizzare le parole dell'autore, "ad una zona grigia della storia più che dell'esistenza", proprio perché ancora non ha trovato il suo sbocco, la sua destinazione. Moraldo, così come Piero, è arrivato al limite estremo della propria giovinezza, vede anche lui svanire il tempo delle occasioni, quello in cui aleggia sempre l'opportunità di poter sprecare tutto, tempo, spazio, pensieri e idee. Moraldo però, a differenza di Piero, sembra non essersi "sprecato troppo", sembra proprio non aver fatto nulla, osservando inerme la vita che gli scorreva accanto e attraverso. Per Moraldo è finito un tempo e, vacillando sulla soglia dell'età matura, il campo delle possibilità si restringe necessariamente ed inevitabilmente. Ed è proprio sul limite di questa linea d'ombra che, allora, decide: decide di sprecare qualcosa, l'energia, ad esempio. Nelle ultime pagine, che coincidono con l'apprendimento da parte di Moraldo della morte di Piero, è come se nel giovane incerto si accendesse un'illuminazione, come il fuoco di un bengala, che, però, appena lo afferri vedi il fuoco spegnersi. Il fuoco si spegne proprio alla fine del libro.

Al di là di qualsiasi retorica, al di là di qualsiasi formalismo, cui Di Paolo si è dimostrato e continua a dimostrarsi estraneo, ci viene offerto un Gobetti inedito, un Gobetti amico, fragile e umano, un ragazzo di soli ventiquattro anni che, sebbene ad un primo sguardo possa risultare antipatico con quel suo fare spocchioso e snob, in realtà, come tutte le anime sensibili, cede a tratti al crollo emotivo. Anche lui dubita, è incerto, a volte ha persino l'impressione che quello che sta facendo non potrà mai avere degli esiti misurabili sul tempo della vita - salvo poi correggere il tiro per annegare nella certezza che non potremo mai misurare tutte le nostre battaglie sulla linea del tempo della nostra vita - .

Ciò che, alla fine di tutto, accomuna Moraldo a Piero, oltre all'età, è il desiderio di entrare in contatto con chi ha più esperienza di loro. Moraldo tenta di farlo con Piero stesso, invano - per questo Gobetti si troverà ad essere personaggio ammirato ma al contempo detestato dal giovane confuso - , e Piero tenta di farlo con Einaudi, Salvemini, Croce, poiché avverte il bisogno di confrontarsi, di specchiare se stesso in "come un destino si compie". Cosa c'è di misterioso e magico ed inspiegabile dentro il fatto che si diventa ciò che si è? Gobetti, nel tentativo di risolvere questo favoloso enigma, avverte una rispettosa ribellione verso chi è più anziano di lui, lo attacca per cercare di capire questo mistero, questo segreto. E se ne lascia avvolgere. Inevitabilmente.

Piero e Moraldo, è chiaro, sono personaggi che si muovono all'interno di un romanzo che ha come sfondo la Torino degli anni '20, ma in realtà si tratta di persone dal pathos fortemente contemporaneo.

Se Piero è singolare perché investe tutte le sue energie in modo caparbio e tenace per realizzare, se pur con tutti i dubbi leciti e non, progetti e idee, e forse per questo, al giorno d'oggi, potremmo riscontrare un che di positivamente anomalo in lui, Moraldo invece è un "eroe" dei nostri tempi, che spende la propria giovinezza nel modo più lontano da quello di Gobetti, che sembra risvegliarsi solo sul limitare della gioventù, e che tenta di approcciare con quello che per lui è un Modello di riferimento: Piero. L'esempio di un giovane intellettuale e giornalista che a ventiquattro anni è già in grande attività affascina Moraldo, chiuso nel limbo della paura e della rabbia, ma al contempo lo indispettisce, a causa dei suoi ripetuti tentativi di scrivere a Gobetti, il quale, chiaramente non di proposito, non può rispondere.

Se Moraldo annaspa tentando di inseguire il suo punto di riferimento intellettuale, al giorno d'oggi, forse, è venuta anche meno la voglia e la speranza di tentare un confronto con i nostri miti, quelli che, come dice Montanelli, "è sempre meglio guardare da lontano" perché se visti da vicino si notano "tutte le rughe".

La speranza è che questo audace romanzo, elaborato da un giovane per i giovani, possa fungere da stimolo per tutti coloro che, per vocazione, per indole o perché hanno realizzato tardi di aver raggiunto l'apice dell'epoca in cui tutto è permesso, cercano la forza di immergersi nella Vita, di attuare i progetti, anche quelli che da troppo tempo giacciono nel cassetto insieme ai sogni, di rischiare anche di farsi male, per rialzarsi più coraggiosi di prima.

A tutti, l'augurio di ricevere tanta vita.

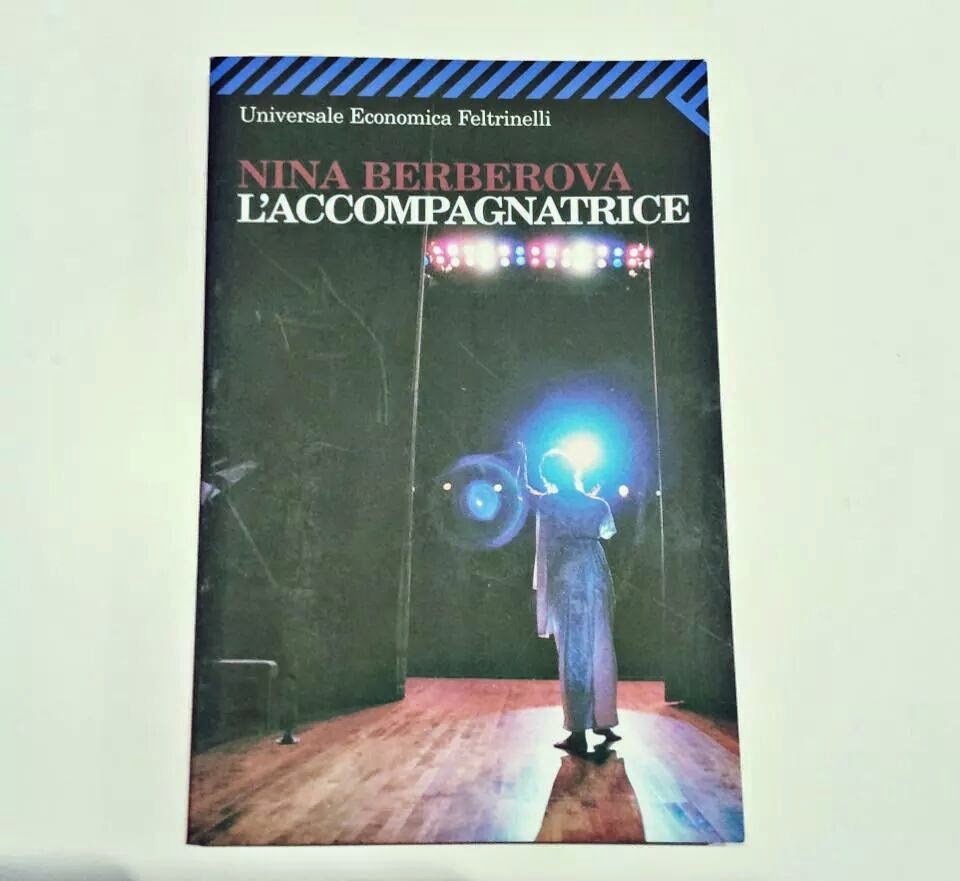

Nina Berberova e i risvolti tragica della santa Pietroburgo - L'accompagnatrice

"Il fascino e l'invidia, la sottile crudeltà e l'ambivalenza, le sfumature e le ombre nel rapporto tra due donne di diversa condizione e fortuna. Il legame tra una povera pianista - L'accompagnatrice - e una. A tante di successo raccontato in un centinaio di pagine di rara finezza psicologica."

Per leggere la mia recensione vai su http://www.sololibri.net/L-accompagnatrice-Nina-Berberova.html

Il disordine e la noia di Marguerite Duras - La vita tranquilla

"Disordine, fastidio, caos. Tutto era cominciato una sera di vendemmia, quando Nicolas l'aveva messa incinta. E a poco a poco al disordine era seguito il disordine e tutti avevano lasciato correre". Eccolo il disordine delle anime, il disordine del sangue, quello che Marguerite Duras ingoia e fa suo, rigettandolo a colpi di parole, simili a maceti, sulle pagine de "La vita tranquilla".

Persona e tecnica: la grande caduta degli dei

"In questa commovente fiducia di poter chiudere anche l'ultima falla all'irrompere della sorte, c'era, malgrado l'apparente austerità e modestia nel concepire la vita, una presunzione pericolosa. L'Ottocento, col suo idealismo liberale, era convinto di trovarsi sulla via diritta ed infallibile verso "il migliore dei mondi possibili". Guardava con dispregio le epoche anteriori con le loro guerre, carestie, rivoluzioni, come fossero state tempi in cui l'umanità era ancora minorenne e insufficientemente illuminata. (...) Tale fede in un "progresso" ininterrotto ed incoercibile ebbe per quell'eta la forza di una religione".

Se Stefan Zweig già nel 1942 aprì "Il mondo di ieri" con considerazioni così puntuali e precise su un secolo che tutto aveva dato, nulla si era riservato e che di ogni entusiasmo si era acceso, procedendo con un incedere sicuramente meno poetico e nettamente più spedito e - come negarlo - più frettoloso, Umberto Galimberti, figlio del proprio tempo, filosofo della seconda metà di quell'ingarbugliato secolo che ha ospitato due guerre mondiali, una guerra fredda e il crollo del muro di Berlino, giunge a delle considerazioni molto simili. Sicuramente non riguardo il XIX secolo, ma, nondimeno, le riflessioni sul progresso e su quello che Galimberti definisce il "mito della tecnica", si estendono a tutta la storia dell'uomo, fino a giungere al culmine di approdo: il presente che viviamo, il duemila.

Il pensiero che da Zweig vola a Galimberti, passa inevitabilmente attraverso l'oscura presenza di quell' "ospite inquietante" che è stato da Ivan Sergeevič Turgenev definito come tale: il nichilismo. Ma considerazioni così funeste e angoscianti non scaturiscono da pindarici voli mentali che l'intellettuale del primo banco si risolve a fare. Hanno origine, banalmente, dai telegiornali, dalle riviste, dai quotidiani, che, oggi come oggi, hanno più l'aspetto di bollettini di guerra che non di portatori sani di notizie.

Se già il recanatese Leopardi era pronto ad inveire contro quel progresso oleoso e strabordante che offuscava la vista, Galimberti è altrettanto pronto ad affrontare "il mostro tecnica" a partire dalle sue radici, quelle che abbiamo perso di vista e che non ci consentono, celate dietro al mito del progresso scientifico, di recuperare un'individualità sempre più a rischio, forse ormai completamente perduta. Il quotidiano costellato di omicidi, azioni folli, gesti moralmente ignominiosi, è in balìa del cosiddetto "nichilismo da progresso". Se, come dice il filosofo, la tecnica nasce come uno strumento a disposizione dell'uomo, oggi, al contrario, la tecnica è diventata il vero soggetto della storia, "rispetto al quale l'uomo è ridotto a funzionario dei suoi apparati". Come disse Heidegger, ciò che inquieta più di ogni altra cosa non è tanto il fatto che il mondo si stia trasformando in un completo e assoluto dominio della tecnica, quanto piuttosto il fatto che l'uomo, non essendo preparato a questo radicale mutamento, inevitabilmente perde di vista la propria persona, che, per usare l'espressione di Galimberti, viene "messa tra parentesi a favore della sua funzionalità". Il mancato controllo e la pessima gestione del processo evolutivo scientifico a cui stiamo assistendo non ci permettono di recuperare quell'umanismo che prevede la centralità dell'uomo, il quale, dunque, è abbandonato all'inerrestabile egemonia della tecnica.

Il problema della tecnica è oggetto di riflessione fin dai tempi dell'antica Grecia e attraversa il secolo XVII in cui ci troviamo di fronte ad un Bacone che, nel Novum Organum, scrive esplicitamente che "la scienza concorre alla redenzione dell'uomo", poiché è in grado di ridurre la fatica del lavoro e l'atrocità del dolore. Si arriva perciò a delineare in questo modo il senso moderno di tecno-scienza. Dunque, di fronte alla costante crescita di questo nuovo mito e dell'incapacità sempre più preoccupante dell'uomo di tenerlo a bada, giungiamo alle riflessioni di Hegel circa l'età della tecnica. Il filosofo tedesco sostiene che, in futuro, la ricchezza non sarà più formata dai "beni", ma dagli "strumenti" poiché i beni si consumano, mentre gli strumenti sono in grado di produrre altri beni; inoltre Hegel dichiara che, a seguito di un incremento quantitativo di un gesto - ecco dunque l'importanza dell'azione meccanica in sè - vi è anche, inevitabilmente, un cambiamento qualitativo.

A questo punto è doveroso precisare che, come dice Galimberti, poiché la tecnica si trasforma in ciò senza cui nessun fine è realizzabile, allora essa diventa, a prescindere, quel che tutti vogliono, in quanto senza la tecnica i fini non possono essere raggiunti.

Ed ecco quindi costituirsi propriamente quella che è chiamata l'età della tecnica, che si protrae e tocca il suo culmine nell'Otto e Novecento. Durante la Seconda guerra mondiale, in particolar modo, si assiste ad uno sviluppo tecnologico che "determina una mutazione antropologica senza precedenti. Il modo di pensare che si forma in quegli anni diventerà il paradigma dominante per tutti noi che viviamo nell'età della tecnica". Di ciò è convinto Galimberti che riprende le tesi di Günther Anders, filosofo tedesco rifugiatosi in America a causa delle persecuzioni naziste.

Per Anders ciò a cui di più tragico stiamo assistendo è il cosiddetto passaggio dall'agire al semplice fare: quando "agiamo" compiamo delle azioni in vista di uno scopo, mentre quando "facciamo" eseguiamo bene una serie di mansioni in modo meccanico, spesso e volentieri senza essere responsabili - o addirittura totalmente ignorando - il fine per cui ci stiamo muovendo. Questo è ciò di quanto più alienante e destrutturante possa esserci per la persona, quella parte fondamentale della nostra essenza che stiamo perdendo di vista giorno dopo giorno. In questo modo, accumulando mansioni su mansioni, gesti meccanici su gesti meccanici, ci limitiamo a perpetuare, nell'arco di un giorno, di un anno, di una intera vita, un'azione la cui meta è apparentemente priva di senso. Riduciamo, così facendo, il nostro sistema di pensiero a quello di una macchina, in grado di dire semplicemente: si/no, giusto/sbagliato, buono/cattivo, abbandonando quella vasta area di complessità mentale che l'uomo aveva conquistato dopo aver superato lo stadio di primitività.

Paradigma più immediato a queste considerazioni strettamente filosofiche è la realtà, che quotidianamente emerge dalla tv. Se i talk show del venerdì sera sono costantemente - da qualche anno a questa parte - dedicati all'imbarazzante quanto aberrante cronaca degli omicidi a cui assistiamo ogni giorno - nel tentativo di dare anche una spiegazione logica a certe azioni che di logico hanno ben poco- allora, a questo punto, tanto vale scavare a fondo e non fermarsi alla superficie delle cose. Qual è il problema? Da dove parte il Male di vivere che ci attanaglia? Chi ne è la causa? Perché non siamo più in grado di gestire l'uomo alle prese col mondo che lo ospita? Perché sembriamo non avere più gli strumenti adatti a far fronte alle nuove tecnologie che incombono, che ci opprimono, che ci fanno da padre e da madre, che ci seguono nel quotidiano e oltre il quotidiano, che ci mettono a dormire e ci danno da mangiare anche quando non abbiamo fame?

Figli ormai di un convitato di pietra quale è la tecnica, siamo diventati i fratelli minori del nichilismo da progresso, i quali, insieme, giocano a relegare sullo sfondo tutte le immagini che l'uomo si era fatto di sè per orientarsi nel mondo. A proposito di nichilismo e tornando alla sfera letteraria da cui si è partiti, è stato proprio Turgenev, col suo Padri e figli (1862), capolavoro della letteratura mondiale, ad aprire la strada a queste affannose considerazioni circa il futuro, lo scontro generazionale tra i vecchi padri conservatori e i nuovissimi e scintillanti figli progressisti e il finto nichilismo dell'uomo moderno - a cui anche Baudelaire sembra portare rispetto.

I protagonisti di Turgenev in realtà non sono dei veri nichilisti DOC, bensì appaiono come tali perché negano, a differenza dei loro padri, i valori tradizionali, l'ordine, l'autorità, i costumi patriarcali. Ma essi, come specificato da Claudio Magris in un articolo apparso sul Corriere della Sera nel gennaio del 2001 - e ora presente nella raccolta Alfabeti -, "come tutti i progressisti e rivoluzionari, sono invece uomini di profonda fede, ben più dei loro perplessi genitori: credono appassionatamente nel progresso, nella scienza, nella giustizia, nelle riforme, nei lumi della ragione che sfatano i secolari pregiudizi o credenze che essi comunque ritengono false anticaglie". Fortemente fedele al mito del progresso, tuttavia, alla fine del libro, quando l'amore si affaccia sulla soglia della vita del protagonista Bazarov, questi, come un altro grande protagonista dell'omonimo capolavoro russo, Oblomov, non riesce a coglierlo. Smarrito tra i propositi progressisti, accecato dalla prepotente luce della ragione e della scienza, si lascia scappare l'unica occasione di "redenzione vera" che avrebbe dato una svolta alla sua vita. L'amore, così come per Oblomov, giunge in ritardo, quando i due, se pure innamorati, non ne sono più all'altezza, poiché hanno perso di vista l'obiettivo "persona".

Se la Storia è maestra e giudice dei nostri errori, la letteratura può esserlo nella misura in cui da un testo, da una poesia o da un frammento siamo in grado di trarre i giusti insegnamenti. E forse dovremo fare come il buon vecchio poeta dello spleen, il Baudelaire che si affacciò, con garbo ed eleganza, sulla finestra della modernità. Il poeta maledetto seppe sfruttare quella malinconica nostalgia del passato rintracciando tra le strade cementate e i palazzi in costruzione, quel profumo di umanità che nessuno era forse più in grado di percepire, quell'olezzo positivamente angosciante tipico del genio incompreso, dello scrittore ansiogeno, del poeta d'altri tempi.

Fu in grado, insomma, di rintracciare la persona oltre la gente.

È finita davvero?